|

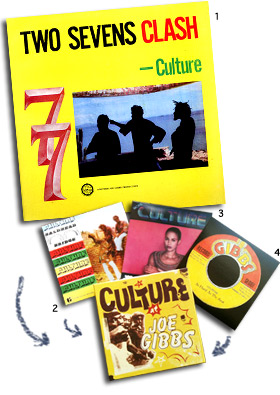

さて、今回なぜ『TWO SEVENS CLASH』なのかというと、VP RECORDSよりLP盤で再発されたことと、ジョー・ギブス時代のアルバムを4枚にパックしたボックスが発売されたからです。4枚組のボックスの中味は『TWO

SEVENS CLASH』『BALDHEAD BRIDGE(2)』『MORE CULTURE(3)』というギブス時代のアルバム3枚に『AS HARD AS THE REST(4)』と題された作品集を加えた4枚です。

さて、先に書いた『TWO SEVENS CLASH』が、クラッシュのバンド名由来説なのですが、実はコレ眉唾なんですね。ヴォーカルのジョー・ストラマー以外の主要メンバーは存命ですので、いつかは謎が解けることがあるでしょうが、『TWO SEVENS CLASH』のクラッシュの名前由来説が揺らいだといって、クラッシュのレゲエとの親密な関係が崩れるものではありません。今回の原稿では、『TWO SEVENS CLASH』の基本的なことに触れた後、初期パンクとレゲエの関係について書くことにします。

カルチャーのリード・ヴォーカル、ジョセフ・ヒルは、1949年1月22日にジャマイカのセント・キャサリンで生まれました。フレディ・マッケイがリード・ヴォーカルをつとめていたセレクテッド・フューというバンドでパーカッション兼コーラスとして活動しました。このセレクテッド・フューは、〈スタジオ・ワン〉のコクソン・ドッドのもとで仕事をするようになり、コクソンのもとでは、ソウル・ディフェンダーズという名前で活動するようになります。フレディ・マッケイは、〈スタジオ・ワン〉での『PICTURE ON THE WALL』で知られていますが、この作品にもヒルは参加していますし、自身はソロ・シングル「Behold The Land」を〈スタジオ・ワン〉よりリリースする機会を得ました。 ソウル・ディフェンダーズが解散してからのヒルは、ジャマイカの北海岸のホテルで観光客相手に歌うなどしていましたが、1976年に従兄弟のアルバート・ウォーカー、友人のケネス・ペイリーとアフリカン・ディサイプルズを結成。ジャー・ロイド(パット・フランシス)の制作でモーリス・ウェリントン(ブラッカ・モーウェル)が、キングストンのリタイアメント・クレッセントにあったジョー・ギブス・スタジオでアレンジ担当していた縁で、アフリカン・ディサイプルズは、ジョー・ギブスのオーディションを経て、「This Time」(『AS HARD AS THE REST』に収録)を初録音します。しかし、その曲が、カルチャーという名義でシングルとしてリリースされたため、以降、カルチャーとして活動するようになったといいます。しかし、『レゲエ・マガジン 38号』(タキオン刊1993年)に掲載された備前貢さんによるカルチャーへのインタヴューによると、オーディションを受けたときに、審査員だったモーリス・ウェリントン(ブラッカ・モーウェル)がカルチャーと命名したとヒル自身が発言しています。

第2弾シングルは、『TWO SEVENS CLASH』の5曲目「I'm Not Ashamed」、そして、9曲目「See Them A Come」がリリースされました。どれも名曲としての誉れが高い曲ですね。アルバム・タイトル曲の「Two Sevens Clash」もシングルでは76年のうちにリリースされています。この曲は、マーカス・ガーヴィの「7と7がぶつかるとき、この世の破滅が訪れる」という予言を基に歌われた曲ですが、この曲以外にも収録曲はラスタの信仰に基づいた歌詞が特徴的なアルバムであるとともに、ヒルの個性的な素晴らしいヴォーカルとコーラス・ワークが光る名盤中の名盤と言ってよいものです。エロル・トンプソンのミックスもスライ・ダンバーらの演奏も見事です。 このアルバムのリリースは77年ですが、収録された曲の制作は76〜77年。この時期のレゲエのすばらしさは筆舌に尽くしがたいですね。マイティ・ダイアモンズ『RIGHT TIME』、バーニング・スピア『MARCUS GARVEY(1)』、リー・ペリー『SUPER APE(2)』、オーガスタス・パブロ『EAST OF THE RIVER NILE(3)』、リロイ・スマート『BALLISTIC AFFAIR』、ディリンジャー『CB200』『BIONIC DREAD』、グラディエイターズ『TRENCHTOWN MIX UP』、グレゴリー・アイザックス『EXTRA CLASSIC(4)』、マックス・ロメオ『WAR IN A BABYLON(5)』などなど他にも数多くレゲエ史を彩る名盤が揃っています。70年代に入り、レゲエのルーツ化の波が大きなうねりになりもっとも充実していた時期と言って良いでしょう。ジャマイカのルーツとカルチャーに根ざしたコンシャスな歌詞や、ラスタファリの神秘性がレゲエという音楽を光り輝かせていた時期です。ちょうどこの時期のレゲエに興味を持っていたのがイギリスのパンクス達でした。 パンクス達とレゲエとの関係については、セックス・ピストルズ脱退後のジョン・ライドンがジャマイカに出かけた話、クラッシュがレゲエを取り上げたこと・・・などから話題になることはありますが、パンク特集の記事を読んでも、突っ込んだ内容のことが書かれていることは多くありません。特に初期のパンクはレゲエからの影響など音楽的にはみじんも感じられませんから、パブ・ロックやニューヨーク・パンクからの音楽的な影響が取りざたされることが多いのは当然のことです。そしてパンク特集で語られるパンクの特徴は精神論、思想、アティテュードがメインになることが多いですね。当時のイギリスにおける若年層の高い失業率や不況を背景に社会やエスタブリッシュへの不満を曲に込めたというようなことが言われますが、それはレゲエと通底していたのでしょうか? 今回、この原稿ではドン・レッツというパンクス達と交流があったイギリス生まれのジャマイカ人を中心にその周辺の証言を元に、パンクとレゲエの関係について見つめてみたいと思います。ちなみに小生は64年生まれ。パンクは多感な中学時代に起こったムーヴメントで後の人生にも音楽人生にも大きな影響を与えました。レゲエとの出会いもパンクや2-Toneが影響しています。僕らの世代では、レゲエの入り口がパンクだったという人は、とても多いのです。 ドン・レッツについては僕がクドクドと書くよりは、Wikipediaにわりと簡潔にまとまっていますから、そちらを参照いただけると幸いです。レッツについて簡単に書くと、ミュージシャン、映画監督。実際に彼はクラッシュを抜けたミック・ジョーンズがやっていたビッグ・オーディオ・ダイナマイツのメンバーでしたし、レゲエ・ファンにはお馴染みの映画『ダンスホール・クイーン』や、『パンク・ロック・ムーヴィー』の監督でもあります。しかし、ここで僕が強調したいレッツの功績とは、パンクとレゲエの接着剤としてのレッツです。レッツについてはこの連載でも取り上げたことのあるレッツの自著『CULTURE CLASH DREAD MEETS PUNK ROCKERS』があるので、そこからパンクとレゲエの邂逅部分を拾いつつ先を進めます。 レッツは1956年1月10日生まれ。ジャマイカンの両親のもとにイギリスで生まれています。その本には、サウンド・システムを運営していた父のことなども出てきます。サウンド・システムといっても、ジャマイカから移ってきた人たちが教会の後に情報交換で集まるときに音楽を愉しむためのシステムで、いわゆる我々がイメージするサウンド・システムとは異なるようですが、デューク・レッツ・スーパーストニックという立派な名前も付いていました。そんな環境で育った彼が音楽から影響を受けないはずがなく、とりわけ、67年に創立されたトロージャン・レコードからは決定的な影響を受けたと振り返っています。 そのトロージャンについてレッツは、労働者階級の白人が多かったスキンヘッズのような新しいイギリスの部族(tribe)のサウンドトラックだったと言っています。そしてそこでは60年代のスキンヘッズと70年代の人種差別的なスキンヘッズとは厳然と区別されなければならないことを述べ、60年代のスキンヘッズは多文化エリアで育った人たちで構成されていて、(クラッシュのベーシスト)ポール・シムノンもそんな一人だといっています。そして西インド諸島/カリブの人たちとスキンヘッズは奇妙に連帯していて、ファッションにおいてもカリビアン達が好むタイプのスーツとスキンズたちの好むドクター・マーチンの靴などと組み合わせ、など面白いものを生み出したとも書いています。 この後も、レッツの本は、当時のイギリスの政治や風俗について非常に興味深い記述をしています。中でも音楽とキングズ・ロード界隈のファッションに関する記述には面白い部分が多くあります。70年代前半マルコム・マクラーレンとヴィヴィエン・ウェストウッドが自身の店の名前を“Too Fast To Live Too Young To Die”(その前は“Let It Rock”)からかの有名な“SEX”に変えるころの話については実におもしろい。その“SEX”では、バーナード・ローズという人物がTシャツのデザインをしていました。バーナード・ローズについては後述します。

その頃、レッツは“Jean Machine”というファッション・ショップにいましたが75年にそこを離れます。レッツは、ふらっと入ったブリクストンのジュークボックスなどを売る店、“Acme”のジョン・クリーヴァインと知り合い、レッツは“Jean Machine”での経験を活かし、ジョンが新しく開く店、“Acme Attractions”で働くことになります。ブリクストンの“Acme”で扱っていたジュークボックスにジャマイカ音楽を詰め込み、“Acme Attractions”は、キングあズ・ロードの“Antiquarius”の地下にオープンしたのです。“Acme Attractions”で働いていたのは、レッツとその友人女性のジャネット・リーで、“SEX”などに比べると、商品が安価であったこと、そしてジャネットの魅力もあって、溜まり場になったようです。そこにたまっていた一人には、シド・ヴィシャスと名乗る前のジョン・ビヴァリーもいたといいます。ちなみにジャネットは、後にラフ・トレードに参加し、スクリッティ・ポリッティやベス・オートンを手がけ、現在はジェフ・トラヴィスとともにラフ・トレードの共同オーナーとなっています。 “Acme Attractions”時代のレッツの政治姿勢やボブ・マーリーとの出会い、ラスタファリとの出会いなどいろいろ本の中では触れられていますが、今回は省略します。マーリーの75年のロンドンのライシアムでの公演(あの有名な『LIVE!』が収録された公演です)でロンドン滞在中のボブのホテルに出向き、レッツとボブは知り合い、ロンドンに来るとマリワナを買いに“Acme Attractions”に来ていた話など、とても面白い逸話があります。 最初はレゲエやジャマイカ音楽ばかりだった“Acme Attractions”のジュークボックスですが、76年頃になると、レゲエとニューヨーク・パンクで埋められていたといいます。そんな頃、“Acme Attractions”のカウンターでマリワナをくゆらせながら、タッパ・ズーキーの「MPLA」のダブを聴いていたら白人男性達が地下の店に降りてきた・・という記述があります。その男達こそ、ジョン・ライドン、ポール・シムノン、ジョー・ストラマーだったと。最初はお互いに警戒するような所があったらしいですが、ジャネットの存在もあり警戒心をとき、なかでもストラマーとシムノンとは胸襟を開き、仲良くなったといいます。ジョンは、人を引きつけるオーラを持っていて取っつきにくい印象もあったようですが、彼らはこの時点ですでにレゲエに興味を持っていたといいます。なかでもブリクストンやノッティングヒルで育ったシムノンは特にレゲエに親しんでいたと。

その頃、レッツはキング・タビーやリー・ペリーの重いダブものや、キース・ハドソン『PICK A DUB』やジョー・ギブスの『AFRICAN DUB』シリーズ、ビッグ・ユーツ『DEREADLOCKS DREAD』、タッパ・ズーキー『MAN AH WARRIOR』などのアルバムや「King Tubby Meets Rockers Uptown」のような曲を気に入っていて(レゲエ黄金期の名盤・名曲ばかりですね)、ジョンやクラッシュのメンバー達はベースラインを追ったりしていたそうです。僕らがレゲエを聴いて夢中になってやることと変わりませんね。彼らとは“Acme Attractions”以外の場所でも同じ時間を過ごし、俳優のジョン・ビンドンなどを交えていろんな議論もしたようです。ちなみに、ジョン・ビンドンは、日本ではほとんど知られていない俳優ですが、数奇な運命を辿った俳優です。英国皇室ともコネクションがあり、カリブの島でマーガレット王女と逢瀬があったとか、有名モデルのクリスティン・キーラー(スカタライツの曲名にもなっていますね)や、アンジェラ・バーネット(後のデイヴィッド・ボウイ夫人にしてローリング・ストーンズの「Angie」その人)とも噂があり、その他、ギャングとの交流やもろもろ、イギリスではゴシップネタで有名な人で、すでに故人です。ビンドンについては日本ではほとんど知られていないでしょうが、英語版のwikiを見ると、本当にいろんなことが書かれています。ちなみに俳優としての彼で有名なものは『さらば青春の光』のドラッグディーラー役といえば、おわかりになる方もおられるかもしれませんね。  不意にステージにあげられてしまったタッパ・ズーキーとドン・レッツ

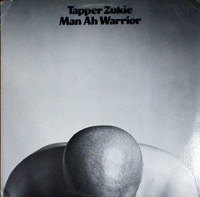

不意にステージにあげられてしまったタッパ・ズーキーとドン・レッツ レニー・ケイが自身のレーベルから再発させた『MAN AH WARRIOR』。メイプルソープによる写真を使用。

レニー・ケイが自身のレーベルから再発させた『MAN AH WARRIOR』。メイプルソープによる写真を使用。 タッパ・ズーキー『EARTH RUNNING』

タッパ・ズーキー『EARTH RUNNING』

さて、この頃、レッツの周辺には、後にプリテンダーズを率いるクリッシー・ハインドやレニー・ケイ、パティ・スミス、スリッツのメンバー達が行き交っていました。パティとレニーは、レッツがタッパと親しいことを知り、タッパの『MAN AH WORRIER』の大ファンだったパティは、タッパに会いたがり、ハマースミス・オデオンでの彼らのライヴにタッパとレッツを招き、その時に不意にステージにあげられてしまうなんてこともあったそうです。その時の写真も本には掲載されています。レニー・ケイは、この縁でタッパ・ズーキーの〈クリック〉からのアルバム『MAN AH WARRIOR』を自身のレーベルから出し直しています。その際のアルバム・ジャケットはパティ・スミスのジャケット写真でも有名なロバート・メイプルソープによる写真が使われました。さらには、タッパが自身のレーベル、スターズからリリースしたアルバム『EARTH RUNNING』では、裏面において、レニーとパティ・スミスの名前を引用しつつ、彼らとの親交も深かったラジオDJ、ペニー・リールがタッパについての解説文を寄せています。余談ですが、レニー・ケイとは、パティ・スミス・グループのギタリストでしたが、元々は音楽評論家でした。彼が72年に選曲監修した『NUGGETS:ORIGINAL ARTYFACTS FROM THE PSYCHEDERIC ERA(1965-1968)』は、オリジナル・パンク・クラシックとも賞される楽曲を集めたもので、ケイはこの72年のアルバムの解説の時点でパンク・ロックという名前を使っています。 クリッシー・ハインドとレッツはとても仲のよい関係だったようです。レッツだけではなく、クリッシーはセックス・ピストルズのジョン・ライドンとも非常に近しい関係でした。そんなこともあり、『ジョン・ライドン自伝』にはクリッシーのコメントがたくさん出てきます。その中からレッツとレゲエに関する部分を紹介しましょう。引用は『STILL A PUNK ジョン・ライドン自伝』(ロッキング・オン刊1994年)からです。 「私は『ロキシー・クラブ』に毎晩通って、笑ってた。DJのドン・レッツと一緒にマリファナ煙草を吸って、顔を見合わせて、泣くほど笑う夜もあったわ」 「パンク以前にユニークだったのはレゲエだけで、後は全部昔のリサイクルばかり、その状況をパンクが一掃したのに、それも一時的だった」 クリッシーは、アメリカのオハイオ出身。イギリスの音楽に興味を持ち73年にロンドンへ移りました。有名ロック評論家のニック・ケントと親しくなり、後に音楽批評の仕事もしましたが、初期パンクの人たちと親交がありました。彼女はアメリカ人でありイギリスでは滞在査証の問題を抱えていて、それをクリアにするためにジョン・ライドンと結婚することになっていたというほど親密な関係を築いていたのです。ちなみに彼女は後にキンクスのレイ・デイヴィスやシンプル・マインズのジム・カーと結婚したんですけどね。 |

レゲエ・レーベル/プロダクションで、VPレコード/グリースリーヴス/ビッグ・シップなど海外レゲエ・レーベルの日本正規代理店 24×7 RECORDS。-REGGAE TEACH ME EVERYTHING-

レゲエ・レーベル/プロダクションで、VPレコード/グリースリーヴス/ビッグ・シップなど海外レゲエ・レーベルの日本正規代理店 24×7 RECORDS。-REGGAE TEACH ME EVERYTHING-

レゲエ・レーベル/プロダクションでVPレコード/グリースリーヴス/ビッグ・シップ等の海外レゲエ・レーベルの日本正規代理店

24×7 RECORDS | REGGAE TEACH ME EVERYTHING

Copyright(C) 2015 24×7 RECORDS All Rights Reserved.

a.ジョセフ・ヒル b.ケネス・デイズ c.アルバート・ウォーカー

a.ジョセフ・ヒル b.ケネス・デイズ c.アルバート・ウォーカー

第2弾シングル「See Them A Come」

第2弾シングル「See Them A Come」